Article écrit par Shannon Dunphy - Nombre d'entre nous n'ont pu assister au match PSG-Barcelone en avril dernier. Le temps de se demander si le match valait vraiment les 300 et toutes les places étaient vendues. Le soir du match, beaucoup se sont retrouvés sur leur canapés, frustrés de ne pas avoir pu acheter un billet plus rapidement ; le marché des ventes de billets du match PSG-Barcelone n'était donc pas en équilibre car nombre d'entre nous auraient voulu, mais n'ont pu, acheter un billet (même à un prix supérieur). Autrement dit la demande prévue par les dirigeants du club était inférieure à la demande actuelle. Pourquoi est-ce que le PSG a sous-estimé la valeur des places mises en ventes ? Il est possible qu'une erreur de prédiction soit la cause d'une demande insatisfaite. Mais quand on regarde autour de nous, de nombreux évènements peinent également à satisfaire leur demande. Que ce soit des évènements sportifs (Roland-Garros, finale de Ligue des Champions...) ou des concerts (Madonna, Justin Bieber..), il est clair que les organisateurs n'arrivent pas à maximiser leurs revenus en faisant en sorte que le prix des billets vendus corresponde exactement à la demande pour ce prix. En d'autre termes, il faut éviter qu'il y ait des invendus tout comme il faut éviter qu'il y ait une partie de la demande qui soit insatisfaite ; caractérisée par la volonté mais l'impossibilité d'acheter une place dû à un manque d'offre. Alors, les personnes qui sont en charge de déterminer les prix de vente sont-elles toutes incompétentes ?

Vous vous doutez bien que non, et que si les marchés du loisir (de l'évènementiel) peinent à s'ajuster à la demande, et ce même sur une longue période, c'est pour une multitude de raisons. Ici, je souhaite me concentrer sur un facteur précis ; celui de l'équité. Kahneman, Knetsch et Thaler (source = "Fairness as a Constraint on Profit Seeking: Entitlements in the Market") ont tenté, en 1984, d'établir les règles auprès desquelles la majorité d'entre nous obéissons inconsciemment, ainsi que leurs conséquences sur les entreprises cherchant à maximiser leurs profits. Avant de discuter avec plus de profondeur le sujet, il faut comprendre pourquoi l'équité est un facteur important pour une entreprise. Akerlof, Okun et Arrow ont tous suggéré que sur le long terme le besoin d'équité chez les consommateurs peut se traduire en un rejet des produits et services proposés par des entreprises frauduleuses, entrainant une perte de bienveillance, de réputation et de part de marché. Arrow précise que les entreprises opérant dans des marchés caractérisés par une asymétrie de l'information au bénéfice de l'entreprise (lemon problem') ont intérêt à faire entretenir une relation jugée équitable avec le consommateur. Enfin, nous assumerons que l'effort « d'appliquer l'équité » est faible et disponible à tous. Ici, nous opérerons dans un marché où les producteurs et les acheteurs ont un petit peu de pouvoir de marché, créant ainsi des conditions similaires à un monopole pour les producteurs et à un monopsone pour les consommateurs.

Vous vous doutez bien que non, et que si les marchés du loisir (de l'évènementiel) peinent à s'ajuster à la demande, et ce même sur une longue période, c'est pour une multitude de raisons. Ici, je souhaite me concentrer sur un facteur précis ; celui de l'équité. Kahneman, Knetsch et Thaler (source = "Fairness as a Constraint on Profit Seeking: Entitlements in the Market") ont tenté, en 1984, d'établir les règles auprès desquelles la majorité d'entre nous obéissons inconsciemment, ainsi que leurs conséquences sur les entreprises cherchant à maximiser leurs profits. Avant de discuter avec plus de profondeur le sujet, il faut comprendre pourquoi l'équité est un facteur important pour une entreprise. Akerlof, Okun et Arrow ont tous suggéré que sur le long terme le besoin d'équité chez les consommateurs peut se traduire en un rejet des produits et services proposés par des entreprises frauduleuses, entrainant une perte de bienveillance, de réputation et de part de marché. Arrow précise que les entreprises opérant dans des marchés caractérisés par une asymétrie de l'information au bénéfice de l'entreprise (lemon problem') ont intérêt à faire entretenir une relation jugée équitable avec le consommateur. Enfin, nous assumerons que l'effort « d'appliquer l'équité » est faible et disponible à tous. Ici, nous opérerons dans un marché où les producteurs et les acheteurs ont un petit peu de pouvoir de marché, créant ainsi des conditions similaires à un monopole pour les producteurs et à un monopsone pour les consommateurs.

L'Equité dans les marchés de consommation : Les conclusions tirées du papier sont les suivantes :

(1) - Il est inéquitable pour le producteur d'augmenter ses prix simplement pour profiter d'une hausse de la demande.

(2) - Il est inéquitable pour le producteur d'augmenter ses prix si une augmentation de la production, visant à satisfaire une augmentation de la demande, ne crée pas une augmentation des coûts de production.

(3) - Il est équitable pour un producteur de protéger sa marge en augmentant le prix de vente.

(4) - Il est équitable pour un producteur d'augmenter sa marge en réduisant ses coûts de production, que ce soit grâce à une augmentation de la productivité ou grâce au choix d'utiliser des matériaux moins chers

De ces quatre conclusions ont émergées trois propositions intéressantes : La première proposition affirme que "Lorsqu'un excès de demande n'est pas accompagné d'une augmentation des coûts, le marché ne parviendra pas à s'équilibrer dans le court terme".

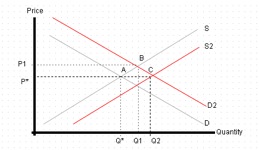

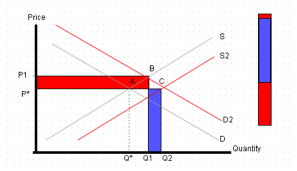

Grâce aux deux premières conclusions ((1) et (2)), il est impossible pour le producteur de réagir à une soudaine augmentation de la demande en augmentant le prix tout en gardant la quantité produite constante. Les contraintes d'équité imposent au producteur, en l'absence d'une augmentation du coût de production, de garder ses prix à P* et d'augmenter sa production à Q2 (situation C).Cela veut dire, qu'au final, les fluctuations de la demande sur le court terme n'ont aucun effet significatif sur le prix de vente d'un produit. Les conséquences dues aux contraintes d'équité sont représentées ci-dessous où la différence entre la surface rouge et bleue représente la diminution des profits pour le producteur.

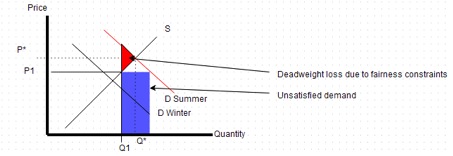

La deuxième proposition argue que lorsqu'un producteur vend différents biens qui font face à une demande différente, l'objet le plus prisé sera en rupture de stock. Dans la cas du PSG, on considère chaque match comme un produit différent. Dans ce cas, le produit le plus prisé de l'année était le match à domicile contre le FC Barcelone ("Summer" sur le graphique ci-dessous ; un match comme PSG-Guingamp étant représenté par "Winter" sur le graphique). A cause de la première conclusion, il est jugé inéquitable pour le producteur d'augmenter tout simplement les prix afin de profiter d'une augmentation de la demande. Le producteur ne pourra donc pas augmenter ses prix afin de maximiser ses revenus, mais augmentera tout de même, sensiblement, ses prix afin de faire face à la possible augmentation des coûts de production. Les contraintes éthiques limitent donc l'ajustement des prix, forçant le PSG a continuer à opérer avec une demande insatisfaite, entrainant une perte sèche (deadweight loss ci-dessous).

Ce phénomène explique donc pourquoi le match PSG-Barça se jouait à guichets fermés et avec une demande supérieure à l'offre. Finalement, la dernière proposition, qui relève de la pure logique, permet d'affirmer que le prix de vente sera plus sensible aux variations des coûts de production qu'aux variations de la demande, et plus sensible aux augmentations des coûts de production qu'aux baisses des coûts de production. Parce qu'il est inéquitable pour le producteur d'augmenter ses prix à la suite d'une soudaine augmentation de la demande, et parce qu'il est équitable pour un producteur de protéger sa marge en augmentant ses prix, les variations des prix de ventes sont logiquement plus sensibles aux variations des coûts qu'aux variations de la demande. De même, puisqu'il est injuste pour un producteur d'augmenter ses prix si ses coûts de production n'ont pas augmenté et qu'il est juste pour un producteur d'augmenter sa marge en réduisant ses coûts, les variations du prix sont plus sensibles à l'augmentation des coûts de production qu'à leur réduction. Nous nous retrouvons donc dans une situation de rigidité asymétrique des prix ; situation qui pourrait être expliquée par les contraintes éthiques imposées aux producteurs.

Critique et réflexion

L'explication ci-dessus concernant la rigidté asymétrique des prix peut être calquée sur le marché de l'emploi. En effet, si il est jugé inéquitable d'exploiter une hausse de la demande, il est également jugé inéquitable de profiter d'une hausse générale du chômage pour réduire les salaires moyens au sein de l'entreprise. Il a été prouvé, dans un article connexe, qu'afin de réduire le salaire moyen sans violer les "règles de la communauté", le directeur devra se trouver dans une période où l'entreprise est en danger financièrement. On peut donc dire qu'il n'est "autorisé" de réduire les salaires moyens que pour préserver ses profits et que profiter d'un haut taux de chômage serait considéré comme inéquitable.

Le modèle étant développé dans un cadre positiviste (un système où le théoricien adopte une attitude positive quand il s'agit de prédir l'attitude des hommes dans son modèle ; ici, par exemple, les auteurs considèrent qu'une faute éthique entrainerait immédiatement une sanction de la part de tous les clients), celui-ci évite tout jugement subjectif et ne s'en tient qu'à des données numériques afin d'être le plus impartial possible. Le modèle n'analyse donc que les conséquences des variations du prix de vente, en fonction des coûts de production et non, par exemple, leur état initial. Si l'entreprise A possède la marge la plus faible de l'industrie, est-il injuste que celle-ci profite, ne serait-ce que très sensiblement, d'une augmentation de la demande pour augmenter ses prix ? D'après le modèle si, mais cela ne justifie pas les différences de marge entre les entreprises qui proposent pourtant le même produit.

En complexifiant la situation en ajoutant différents segments dans marché quelconque, est-il injuste pour une entreprise opérant dans le segment le plus luxueux d'augmenter ses prix simplement parce qu'elle peut se le permettre (car pour les clients riches le prix n'est pas un problème)? Les mêmes auteurs ont démontré, dans un autre article, qu'il est considéré comme normal pour deux entreprises opérant dans un même marché mais sur deux segments opposés, de faire face à deux courbes de la demande différentes et donc de proposer différents prix et d'avoir 2 marges différentes. En conséquence, le modèle de Kahneman, Knetsch et Thaler dissuade de potentiels arrivants d'utiliser le prix et une faible marge comme stratégie d'insertion dans un marché car il leur sera reproché, par la suite, d'augmenter leurs prix (et leurs marges), générant ainsi un déséquilibre. Cela se produit seulement parce que le modèle ne considère que les variations des variables prises en compte et non leur valeur.

Enfin, le modèle ne considère que le résultat des variations du prix de vente et des coûts de production sans pour autant considérer les moyens utiliss pour permettre ces variations. Par exemple, Starbucks a, au Royaume-Uni, utilisé des moyens certes légaux mais peu éthiques au regard de la population pour diminuer son imposition. Aujourd'hui, bien que n'ayant pas trahi une seule des restrictions émises plus haut, Starbucks tente tant bien que mal de se justifier face aux critiques.

En introduisant les contraintes d'équité dans un modèle auparavant complètement dérégulé, nous avons conclu que celles-ci empêchent au marché en question de s'équilibrer dans le court terme et, pour les producteurs, de maximiser leurs profits. Comme dit précédemment, le modèle implique que les producteurs aient un minimum de pouvoir semblable à celui d'un monopole ; et que les clients aient un certain pouvoir de négociation. Bien que le modèle développé par les trois auteurs soit peu utile dans le contexte actuel d'une demande accrue de RSE, il nous aide à prévoir certains comportements simples du consommateur en réaction aux variations du prix de vente et du coût de production. Ainsi, en dehors des hypothèses néoclassiques sur la façon dont une entreprise choisi de maximiser ses bénéfices en termes de prix de vente et de quantité optimaux, il y a une restriction supplémentaire liée à l'équité et à la punition potentielle menée par les consommateurs. Pour le Captain, la plus grosse implication liée à l'équité est l'impossibilité pour une entreprise de s'adapter aux variations de la demande sur le court terme, soulignant l'importance pour une entreprise de prédire correctement les changements de l'environnement dans lequel elle opère sous peine d'être coincée entre respecter les contraintes éthiques et perdre l'avantage compétitif qu'elle possédait jusque-là.

Cet article est mis à disposition selon les termes de la licence Creative Commons Attribution - Pas de Modification 4.0 International. N'hésitez donc surtout pas à le voler pour le republier en ligne ou sur papier.

Cet article est mis à disposition selon les termes de la licence Creative Commons Attribution - Pas de Modification 4.0 International. N'hésitez donc surtout pas à le voler pour le republier en ligne ou sur papier.